Когда враг оказался у самых ворот Москвы, а немецкие бомбардировщики совершали на столицу налеты, забрасывая ее бомбами, было принято единственно верное в тех условиях решение — замаскировать город. Сначала был введен режим полного затемнения в ночное время. А потом перед архитекторами и художниками была поставлена задача изменить облик ключевых сооружений. Среди них значились оборонные заводы, водопроводные станции, Московский Кремль, телеграф, нефтехранилища и мосты.

Вражеская авиация за время войны сумела прорваться к Москве 141 раз и сбросить более 1600 бомб. Правда, цели достигли лишь 3–4 процента, более 15 процентов самолетов сбиты нашими ПВО. Немалую лепту в защиту города внесла и маскировка, которая осложнила работу немецких летчиков, дезориентируя их. По словам экскурсовода проекта «Московское долголетие» Светланы Когтевой, после начала Великой Отечественной, план маскировки главной крепости страны был предложен его комендантом — Николаем Спиридоновым.

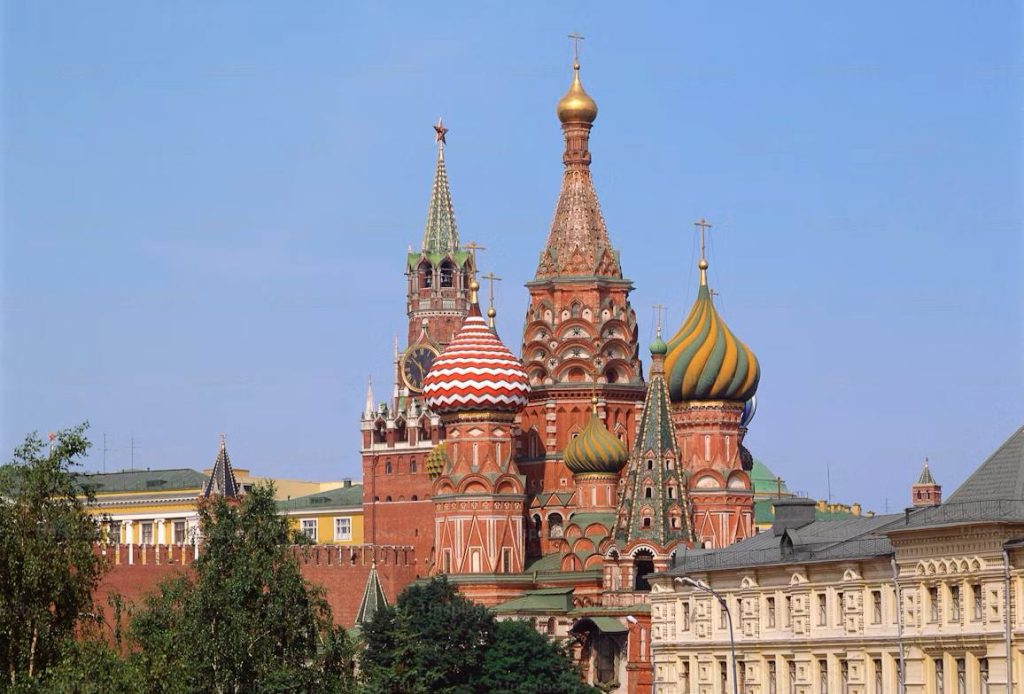

— Николай Кириллович был уверен, что при нападении с воздуха Кремль окажется целью № 1, — говорит Светлана Когтева. — Но руководство страны не приняло во внимание его инициативу. Тогда Спиридонов повторяет свое письмо. Но на сей раз настаивает, чтобы его передали непосредственно Берии. В письме он говорит о необходимости немедленной разработки плана маскировки. При этом он утверждал, что Кремль из-за узнаваемой планировки легко считывался с высоты и в первую очередь мог пострадать от авиаударов. С южной стороны его также выдавала излучина Москвы-реки.

К обращению были приложены наброски Бориса Иофана и Федора Федоровского — автора проекта рубиновых звезд для кремлевских башен. В результате 9 июля 1941 года Государственный Комитет обороны СССР выпустил постановление № 73с «О создании службы маскировки при Московском совете» следующего содержания:

«Разрешить Моссовету создать из архитекторов и художников службу маскировки наиболее важных объектов города Москвы. Оплату работы этой службы произвести за счет бюджета Моссовета.

Обязать службу маскировки Моссовета обеспечить маскировку таких объектов, как оборонные заводы, водопроводные станции, Кремль, Центральный телеграф, нефтехранилища и городские мосты.

Обязать соответствующие наркоматы провести все необходимые работы по маскировке своих объектов по указаниям службы маскировки при Моссовете. Разрешить наркоматам и ведомствам тратить средства за счет общих капиталовложений на маскировку своих объектов.

Обязать Наркомат химической промышленности. Товарища Денисова выделить по заявке Моссовета необходимое количество красок для маскировки объектов.

Обязать Наркомат обороны оказать полное содействие службе маскировки в проведении маскировочных работ на важнейших объектах.

Зам. Председателя Госкомитета Обороны В. Молотов».

Правда, уточняет Светлана Когтева, работы по изменению облика кремлевских построек начались еще 28 июня. А уже в ночь на 22 июля произошла первая бомбардировка.

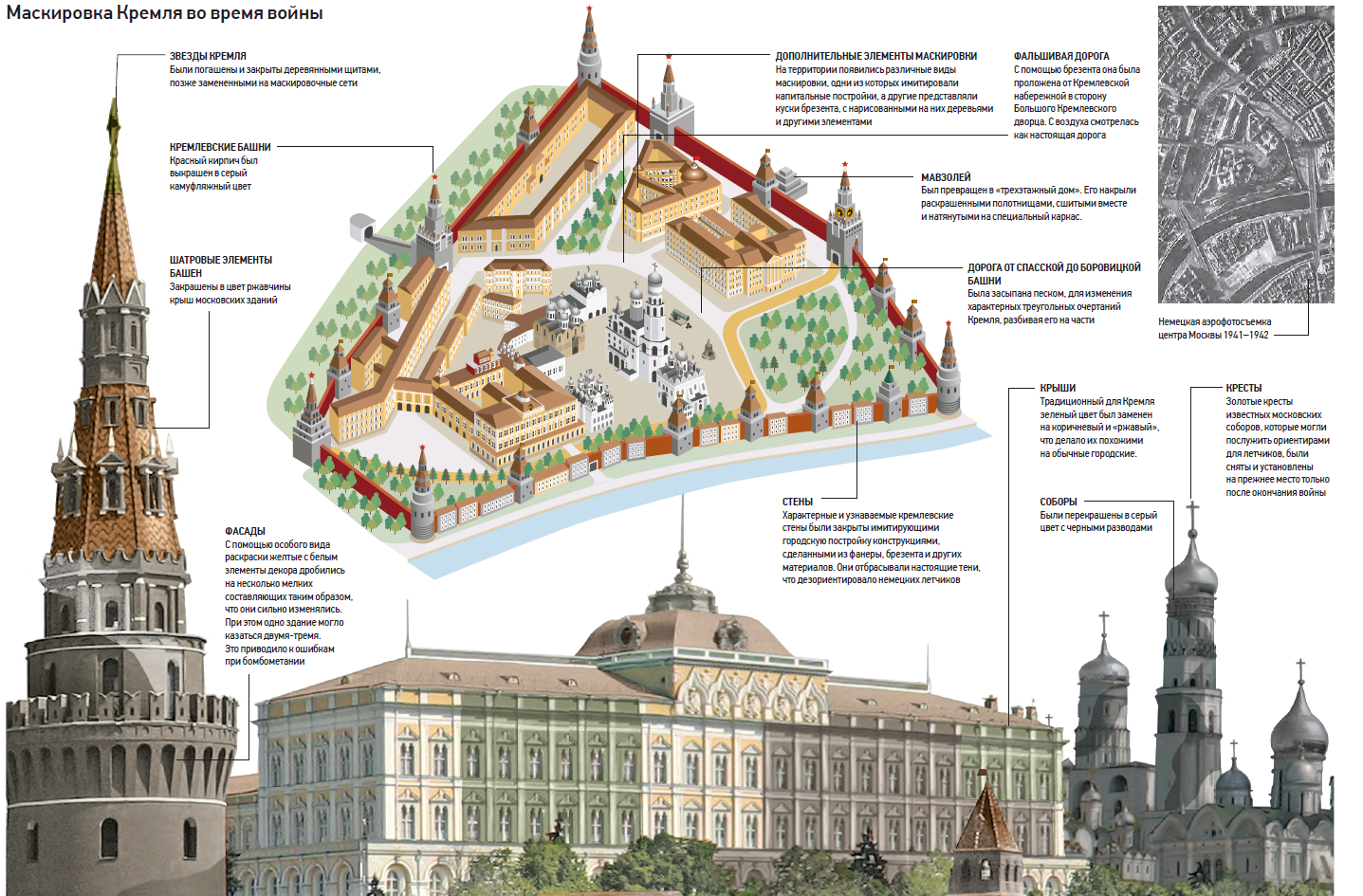

— Самым простым, плоскостным способом маскировки — перекрашиванием — стали заниматься достаточно быстро, — продолжает эксперт. — Планировалась раскраска крыш домов, мостовых, тротуаров, площадей: с высоты они должны были казаться жилыми кварталами. Фасады крупных построек требовалось визуально раздробить, а для этого их части окрашивали в разные цвета. Таким образом создавалось впечатление застройки из нескольких меньших по размеру зданий. При этом основная нагрузка легла на комендатуру Кремля. Свой объект для маскировки был у каждого взвода полка специального назначения. На таких сложных, высотных объектах, как, например, колокольня Ивана Великого, пришлось работать альпинистам.

Увы, все замаскировать к первой бомбардировке все-таки не удалось. Ровно через месяц после начала войны, 22 июля, на Большой Кремлевский дворец упала 250-килограммовая авиабомба. Но, к счастью для всех, она не разорвалась.

Вторым видом маскировки должны были стать объемные имитации. Для этого строились в натуральную величину деревянные, фанерные и тканевые макеты домов. И даже целые кварталы и мосты.

Светлана Когтева подчеркивает, что Кремль при этом сливался с окружающей его городской застройкой.

— Любопытно, что путь от Спасской башни до Боровицкой засыпали песком, чтобы сделать треугольную планировку менее узнаваемой, — говорит она. — Зубцы кремлевских стен частично скрыли за выполненными из дерева, фанеры и брезента конструкциями, имитирующими жилые постройки. Звезды башен погасили и обтянули маскировочными сетками. Кстати, по распоряжению Иосифа Сталина их открывали и включали лишь на время знаменитого военного парада 7 ноября 1941 года. Тогда же и сердце советской страны — Мавзолей — на несколько часов приобрел свой настоящий облик. Риск, конечно, был, но, как сказал тогда Сталин, даже погода помогает большевикам. В тот раз целых три дня она была нелетной.

Золоченые купола храмов (Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церквей Двенадцати апостолов и Ризоположения, колокольни Ивана Великого) стали серыми, с них сняли кресты. При этом стены соборов и башен также покрасили в камуфляжные цвета.

Все столь узнаваемые и сегодня зеленые крыши кремлевских построек закрасили в коричневый цвет, который достаточно точно имитировал покрытые ржавчиной кровли обычных московских домов.

— На Красной площади, в Тайницком саду и по наружному контуру Александровского сада построили фанерные декорации городских кварталов. А после эвакуации тела Владимира Ильича Ленина в Тюмень, его мавзолей превратился в обыкновенный «трехэтажный дом», — продолжает московский экскурсовод. — Его накрыли раскрашенными полотнищами, сшитыми вместе, и натянули на особый каркас из металлических труб. За сутки до парада — 6 ноября 1941 года маскировку сняли. Тогда сердце советской страны — Мавзолей Ленина — приобрел свой настоящий облик.

29 июля майор государственной безопасности, изобретатель одного из вариантов рубиновых звезд Николай Шпигов вместе с Федором Федоровским осмотрел маскировку Кремля с самолета с высоты в тысячу метров.

— После этого по их предложению работы охватили прилегающие территории. Такие, как Александровский сад, площадь Свердлова (ныне Театральная) и Манежную площадь, начало улицы Горького (ныне Тверская улица), Водоотводный канал и набережные Москвы-реки, — продолжает рассказ Светлана Когтева. — И уже 1 августа все эти работы были полностью завершены.

Кроме Кремля и прилегающих к нему объектов, были замаскированы Большой театр, Манеж, ГУМ, Средние торговые ряды, гостиница «Москва», здание Госплана СССР (ныне здание Государственной думы РФ), Дом правительства, Государственная библиотека имени В. И. Ленина, Центральный театр Советской армии и др.

Стоит отметить,что в первые месяцы войны, когда Красная армия была вынуждена отступать в глубь страны, Москва подвергалась ожесточенным бомбардировкам.

— Когда враг подошел на критически близкое расстояние, органы власти переместились из Кремля на станцию «Кировская» столичного метро, — уточняет экскурсовод. — В 1941–1942 годах Кремль атаковали с воздуха восемь раз: сбросили 15 фугасных, две осветительные и 151 зажигательную бомбы. Наибольшее число жертв принесли авианалеты 12 августа и 29 октября 1941 года, под которыми погибали военнослужащие Кремлевского гарнизона. Немцы не особенно доверяли отчетам своих летчиков о результатах авиаударов, следом высылался самолет-разведчик. Но при этом результаты последних разнились с отчетами первых. Несмотря на то что летчики рапортовали о разрушенных спецобъектах, бомбы очень часто разрушали только фанерные постройки на стадионах и в парках.

Светлана Когтева особенно отмечает,что никакая маскировка сама по себе не помогла бы в обороне столицы, если бы не самоотверженные действия самих москвичей, которые встали на защиту города, предотвращая пожары.

— После того как по городу раздавался сигнал, предупреждающая о воздушной тревоге, ни одна крыша не оставалась без дежурного, — говорит она. — Причем это были добровольцы, которые выбирались из числа населения, как правило, согласно графику дежурства. Для наглядности приведу такой пример — из 45 тысяч возгораний, возникших в результате авиационной бомбежки, 44 тысячи были потушены самими горожанами.

Лондонцы, к примеру, в панике разбегались, увидев даже осветительную бомбу. А москвичи умудрялись тушить их тряпками и другими подручными средствами. Те же лондонские пожарные не выезжали на вызов во время бомбежки, дожидались ее окончания. А их московские коллеги ехали на вызов сразу же.

При этом немцы никогда не отваживались на дневные бомбардировки, опасаясь быть обнаруженными и сбитыми. А ночные строились по одному и тому же принципу. Они сбрасывали одну или две осветительные бомбы. А потом уже все остальные.

Эксперт говорит, что маскировка Москвы перестала обновляться и застраиваться к концу 1942 года, но окончательно была снята лишь к параду Победы 1945 года.

— Тогда же вернули тело Ленина в Мавзолей,— продолжает Светлана Когтева. — Однако тогда коммунальщикам и архитекторам пришлось столкнуться с другой проблемой — краска въелась в стены зданий, а особенно в купола, поэтому, для того чтобы вернуть столице первозданный облик, пришлось постараться. Но эта проблема была ничтожной по сравнению с тем, что отчасти благодаря этим мерам Парад Победы проходил в практически не тронутой войной Москве. Когда же бомбардировки прекратились, был составлен акт о разрушенных за год сооружениях на территории Кремля. Стоимость работ по восстановлению зданий составила чуть более 3 миллионов рублей. Не окажись в центре столицы маскировочных сооружений, эта сумма была бы гораздо больше, а внешний облик Москвы пришлось бы восстанавливать лишь по фотографиям.

МЕТРОПОЛИТЕН

Лучшим бомбоубежищем в Москве в годы войны считался метрополитен. При этом места в вагонах могли получить только матери с детьми, остальные размещались на платформах и в тоннелях. В метро работали библиотеки и даже устраивались торжественные мероприятия. С июля 1941 года по март 1943-го там родились 217 детей.