Газ, нефть, уголь, золото, алмазы… Без этих и других полезных ископаемых невозможно представить современный мир. Но некоторые их месторождения были открыты благодаря российским ученым.

Василий Михайлович Севергин

Этот ученый, родившийся в год смерти Михаила Ломоносова, стал ярким продолжателем его идей. В 1804 году Василий Севергин был назначен научным руководителем Минерального кабинета.

В конце XVIII — начале XIX века Академией наук было издано много важнейших сочинений по минералогии, принадлежащих перу ученого. В книгах Севергин привел много фактического материала об условиях нахождения минералов в месторождениях России. Из 250 опубликованных им работ 92 были посвящены минералогии. В честь ученого назван минерал севергинит.

Евграф Степанович Федоров

В 1883 году Федоров окончил Горный институт и шесть лет работал в экспедициях по исследованию Северного Урала. Создал теодолитный метод, изобрел два прибора: гониометр для измерения углов на кристаллах и универсальный столик для микроскопа. По его инициативе был основан журнал «Записки Горного института». Разработал теорию строения кристаллов и заложил основы современной кристаллографии. Но величайшим торжеством его идей явилось открытие дифракции рентгеновских лучей в кристаллах и определения кристаллических структур на основе рентгеноанализов.

Борис Борисович Голицын

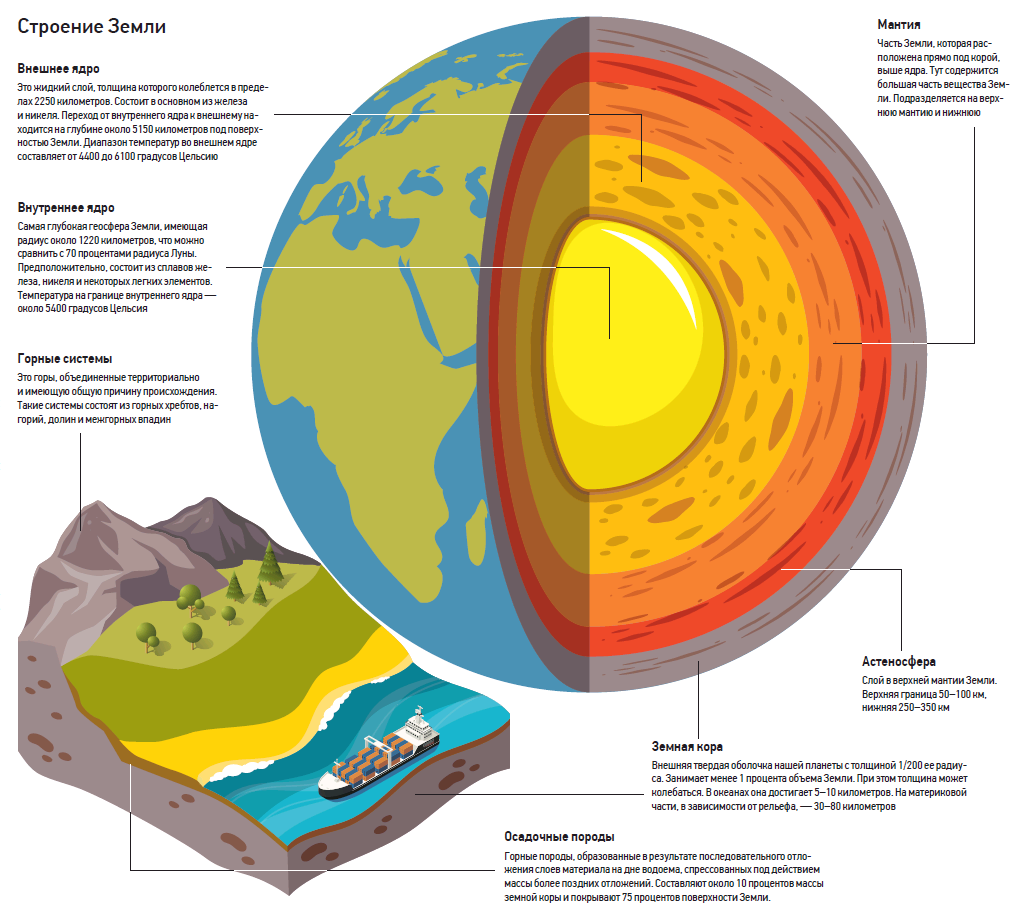

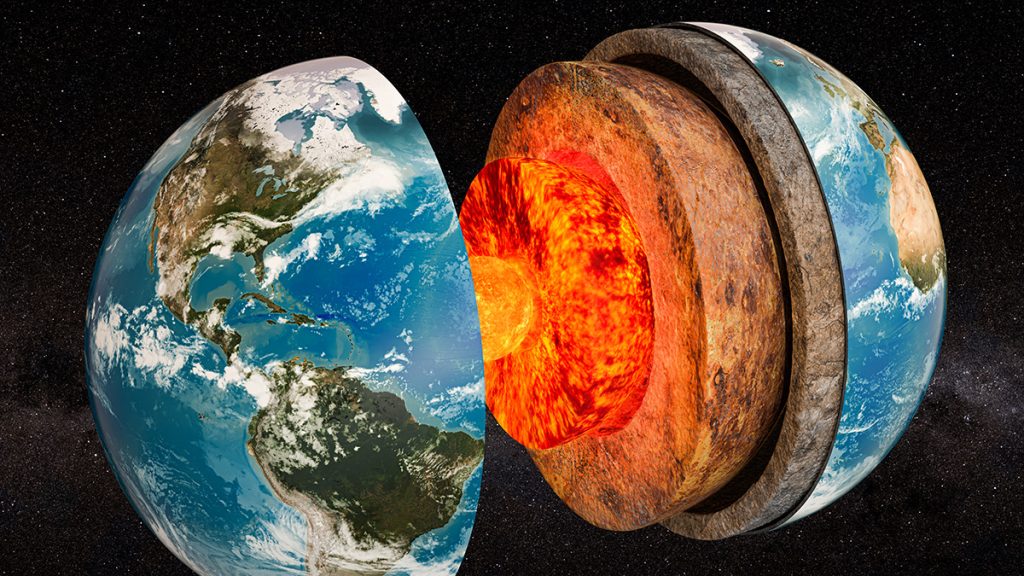

Один из основоположников сейсмологии и сейсмометрии. Борис Голицын создал сейсмическую службу России.

Разработанные им сейсмометры позволяли определять как расстояние до эпицентра, так и направление, в котором следует его искать. Его практическая работа положила начало систематическому изучению сейсмичности и применению сейсмических исследований к изучению внутреннего строения Земли. Был решен ряд важных задач по теоретической сейсмологии. По имени ученого назван слой нижней части верхней мантии Земли. Выяснение внутреннего строения планеты Голицын сравнивал с исследованием космоса: «Подобно тому, как световые лучи, идущие к нам из мирового пространства, дают нам указания о химическом составе и отчасти о температуре и давлении, господствующих на различных небесных телах, а в комбинации с принципом Доплера дают возможность определить и скорость их движения по направлению луча зрения, так и сейсмические лучи дают нам ключ к разгадыванию сокровенных тайн внутреннего строения Земли и именно на таких глубинах, которые по своей недоступности совершенно изъяты из области исследований современной геологии».

Александр Федорович Миддендорф

Этот российский естествоиспытатель и путешественник, деятель сельско-хозяйственной науки немецкого происхождения стал академиком в 1850 году, а в 1865-м — почетным членом Петербургской академии наук. Ученый составил естественно-историческое описание Северной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Занимаясь исследованием вечной мерзлоты, основал мерзлотоведение. В 1842–1845 годах Миддендорф руководит Сибирской экспедицией на Крайний Север. Перед экспедицией стоял вопрос: что «в состоянии создавать природа на Севере при столь незначительных возможностях, которые ей там представляются». Путешествие длилось более двух лет. Маршрут проходил через Красноярск и Туруханск на Таймырский полуостров, к Северному Ледовитому океану и обратно. Всего было пройдено около 1500 километров. Следующим пунктом назначения был Якутск, где предстояло исследовать «проникновение холода в землю на большую глубину». Сведения о многолетнемерзлых породах, полученные Миддендорфом, были единственными научно обоснованными данными об этом явлении вплоть до XX века.

Степан Осипович Макаров

Российский адмирал, океанограф, полярный исследователь, изобретатель. Он выдвинул идею освоения Северного Ледовитого океана с помощью мощных ледоколов, разработал проект первого в мире арктического ледокола «Ермак», лично курировал его строительство, провел на нем две экспедиции к полярным архипелагам — Шпицбергену, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле в 1899 и 1901 годах. Чуть ранее исследователь совершил кругосветное плавание на корвете «Витязь» и провел масштабное океанографическое исследование, отмеченное премией Академии наук. Для улучшения связи между боевыми кораблями Степан Макаров разработал действующую до сих пор русскую семафорную азбуку. При этом адмирал стал единственным российским флотоводцем, служившим на всех четырех отечественных флотах: Балтийском, Тихоокеанском, Северном и Черноморском. После начала Русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой, руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура. Погиб 13 апреля 1904 года на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. Именем Макарова названы Государственный университет морского и речного транспорта в Санкт-Петербурге, город в Сахалинской области и улица в Москве.